Tétragramme

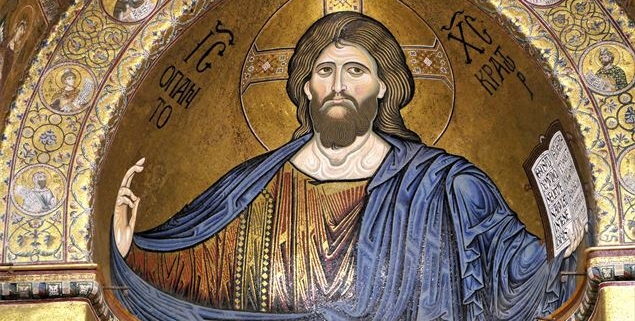

Christ Roi de l’Univers –

L’insistance de nos frères hébreux sur l’imprononciabilité du nom de Dieu révélé à Moïse risque d’être excessive, voire un peu pédante à notre sensibilité. Ce nom est formé de quatre consonnes qui sont vocalisées par le Grand Prêtre, une seule fois dans l’année, le jour du Grand Pardon, au milieu d’une chape impénétrable de parfums et d’encens. Quatre lettres qui font la mémoire d’Israël en tant que peuple de Dieu – et signe au milieu des peuples – de l’immense amour que le Très-Haut nourrit pour toute l’humanité. Et, pourtant, plus ou moins inconsciemment, dans notre tradition chrétienne, nous avons récupéré ces quatre lettres, en les inscrivant sur un panneau au-dessus de la croix, signe qui reprend ce que nous trouvons dans l’Evangile : « Au-dessus de Lui, il y avait un écriteau : « Celui-ci est le roi des Juifs » ( Lc 23, 38 ), énoncé dont l’évangéliste Jean s’attarda créant ainsi l’ultime motif de tension entre les Juifs et Pilate. Cet écriteau a été traditionnellement abrégé ainsi dans notre tradition latine : « INRI ». Quatre lettres, non plus imprononçables, mais bien plus gravement impensables et même terribles. Dire, en effet, que notre roi est celui qui pend à la croix est quelque chose qui exige une prise de position non seulement face à ce mystère, mais aussi face au mystère de l’amour qui est capable d’arriver « jusqu’à la fin » ( Jn 13,1 ) et bien au-delà même de l’imaginable. Jean Chrysostome commente : « Le paradis fermé depuis des milliers d’années a été ouvert pour nous « aujourd’hui » par la croix. En effet, aujourd’hui, Dieu y a introduit le larron. Il accomplit en cela deux merveilles : il ouvre le paradis et y fait entrer un voleur. Aucun roi, certainement, ne permettrait à un voleur ou à un autre de ses sujets de s’asseoir avec lui alors qu’il fait son entrée dans une ville. Mais, ceci, au contraire, Christ l’a fait : lorsqu’il entra dans sa sainte patrie, il y introduisit un voleur avec lui »1.

Par la liturgie de ce jour, nous portons à son accomplissement non seulement cette année liturgique, mais aussi le troisième cycle liturgique qui nous fait lire, dans la succession des dimanches et des fêtes, l’Evangile en entier. Ainsi, la dernière parole est une vérité, l’ultime et le fondement de toute perception de la vérité qui n’est pas une auto-révélation de Jésus, mais bien l’adhésion à une relation : « En vérité, je te le dis : aujourd’hui tu seras avec moi au paradis » ( Lc 23, 43 ). Les paroles que le Seigneur Jésus, mourant, adresse au voleur, sont comme le résumé de toute sa vie et la récapitulation de tous ses gestes d’accueil et de pardon dont l’évangéliste Luc insiste de manière unique par des paroles inoubliables – pensons à celles du fils prodigue – et ses magnifiques gestes – pensons à la femme pécheresse et à Zachée -. Sous la croix, ou mieux, sur la croix, se consume la dernière tentation du Christ dans laquelle nous pouvons reconnaître la subtile tentation qui traverse toujours notre vie : la démonstration. C’est juste à la fin des tentations dans le désert que l’on dit que « le diable s’éloigna de lui jusqu’au moment fixé » ( Lc 4,13 ). Et voici venu ce grand rendez-vous où doit être assumé ce que le Seigneur Jésus a initié au désert, en l’assumant jusqu’à son extrême conséquence. Une fois encore, et pour bien trois fois – exactement comme au désert – revient le terrible : « Si… » qui accompagne l’histoire et le drame de notre liberté depuis le premier dialogue avec le serpent ( Gn 3 ).

Le Seigneur Jésus, comme un véritable roi, donne audience à tous et depuis le très humble trône de la croix se met ainsi dans une position d’absolu vulnérabilité pour permettre à tous et à chacun de s’exprimer sans aucune crainte : tous parlent et tout le monde s’exprime : « les chefs », « les soldats », « l’un des malfaiteurs » et même « l’autre ». Dans le mystère de cette fête, c’est à notre tour de nous exprimer face au Seigneur Jésus crucifié… ! La plus belle chose que nous pourrons lui dire est « Nous voici, nous sommes tes os et ta chair » ( 2 Sam 5, 1 ). Ainsi, dans un amour reconnu et embrassé, la croix se transforme d’échafaud en buisson ardent et sa logique devient notre tétragramme sacré, notre façon de concevoir Dieu et nous-mêmes : incapables de ne rien faire pour les autres, mais toujours disposés à vivre chaque chose « avec » ( Lc 23, 43 ) ceux qui croisent notre chemin d’hommes ou de femmes. En effet, si nous acceptons de partager avec tous la « peine » ( 23, 40 ) de vivre, nous nous retrouverons, presque par enchantement, « au paradis » ( 23, 43 ) désormais « libérés du pouvoir des ténèbres » ( Col 1, 13 ).

1. JEAN CHRYSOSTOME, Discours sur la Croix et le voleur, 1,2.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!